摘要:本文按分布区域对江苏省现存传统音乐的体裁和形式进行分类统计和综合梳理,以求从音乐地理学区域空间的角度,对江苏全省传统音乐文化遗产的分布状况和文化特点作出概观性分析,为进一步研究和保护作为非物质文化遗产的江苏传统音乐遗存提供参考。

关键词:江苏;非物质文化遗产;传统音乐;体裁与形式;区域分布;调查;统计

中图分类号:J602文献标识码:A

一、引论

分布在世界各地的民间传统音乐是人类宝贵的非物质文化遗产,它们是保持人类文化多样性和丰富性的重要元素,也是各民族文化记忆和文化传承的重要基因,因而成为从联合国教科文组织到各国政府重点保护的对象。目前,我国已成功地向联合国教科文组织申报了昆曲艺术、古琴音乐、新疆木卡姆、蒙古族长调为人类口头与非物质文化遗产“杰作”(masterpieces)保护项目。2006年国务院公布了我国第一批国家级非物质文化遗产保护名录,其中江苏省榜上有名的项目就达十余项。随着保护工作的不断深入和保护名录的历年申报,我们对江苏省区内保存的传统音乐文化遗产需要进行必要的统计和研究。

江苏本省和国内外其他地方的音乐工作者、学者对江苏民间传统音乐的收集、整理和研究已经积累了大量的成果,其中江苏省民间音乐各集成卷记载了更为翔实的文字和乐谱资料。本项目将以这些已有成果和文、谱资料为基础,通过必要的实地考察加以补充,对江苏省境内目前仍保存着的民间传统音乐(包括民歌、说唱、戏曲、器乐)进行较为全面的梳理和统计。

江苏省地处海洋文化圈和内陆文化圈的过渡地带,是中国南方文化圈和北方文化圈的结合部位,自古以来就存在着不同文化的激烈冲撞和交汇融合。特殊的地理位置赋予其纷繁复杂的文化传统,历来被誉为“人文荟萃”之地。江苏生态环境以平原、丘陵交错的地貌特征和河流、湖泊密布的水系特征,构成其发达的经济活动和繁荣的文化生活,从而造就其丰富多彩的传统音乐文化。为了认识江苏传统音乐文化的地域特征,并从多姿多彩的地域音乐传统特色反观总体的文化面貌,对其不同地区的传统音乐进行分布统计并从整个区域鸟瞰全省音乐文化的总貌便显得尤为重要。

中国音乐学界对本国传统音乐的体裁分类,一般采用五大体裁分类法——即:(1)民歌(包括古代歌曲);(2)歌舞音乐;(3)说唱音乐;(4)戏曲音乐;(5)民族器乐。[注: 该分类法沿用了中国艺术研究院音乐研究所20个世纪60年代编写并由人民音乐出版社出版的《民族音乐概论》中的分类体系。]但是,由于各民族传统歌舞音乐中的歌唱部分通常与民歌在体裁和曲目上相重叠,而舞蹈伴奏部分又常与民间器乐在体裁和曲目上相重叠,故而又形成了在原有五大类体裁分类基础上省略歌舞音乐的四大类体裁(即民歌、说唱、戏曲、器乐)分类法。

应该说,上述这两种分类习惯均适合对江苏省境内各种民间传统音乐进行分类。但是,由于江苏省内民间舞蹈种类繁杂且形式多样,据本省“舞蹈集成”工作者上个世纪80-90年代普查,在江苏省流传的民间舞蹈约有三百六十余种,其中一些主要舞种,如花鼓、龙舞、莲湘、花船舞、灯舞、剑舞、高跷、跳五猖、跳财神等,几乎遍及全省各地,[注:参见朱恒夫《江苏民间舞蹈概论》一文,《江苏社会科学》,1993年第5期,第110页。]又由于这些民间舞蹈中的歌唱和伴奏器乐也与当地其他民歌曲目和器乐形式有所重叠,故而,在以“音乐”文化遗产为主要内容的本文统计系统中,暂且忽略江苏民间舞蹈(歌舞)的统计,而仅就江苏省内曾经流传和仍旧留存的戏曲音乐、说唱音乐、民间器乐和民间歌曲(民歌)这四大类传统音乐的体裁形式进行分类统计。分类的标准首先是音乐体裁,即以戏曲-说唱-器乐-民歌为序;其次是当前江苏省的行政区划,即以由西到东和由北到南的地域分布为序:徐州-宿迁-连云港-淮安-盐城-泰州-扬州-镇江-南通-南京-常州-无锡-苏州;以此类序,分别对同类音乐体裁在江苏省内不同区域的分布情况作出统计和分析。此外需要说明的是,本文统计范围所涉猎的对象不仅包括产生于江苏区域的传统音乐,还包括一些并非原生于江苏本地但在江苏得以广泛流传的传统音乐。

二、四类音乐体裁的区域分布统计

1、戏曲音乐的区域分布

江苏省内目前保存的传统戏曲剧种共有22个,按其剧种发源地和流行区域分布广度进行分类,大致可分三种类别。一种是可以确认的土生土长的江苏地方剧种,共有13个:昆剧、扬剧、淮剧、苏剧、锡剧、海门山歌剧、丹剧、高淳阳腔目连戏、淮海戏、通剧、海州童子戏、丁丁腔、淮红戏;另一种是发源地有所争议而在江苏不同区域和江苏周边省一些地区共同流行的剧种,共有5个:柳琴戏、江苏梆子、泗州戏、滑稽戏、柳子戏;还有一种是可确认来自外地(包括周边省市和较远地区)但在江苏省内较广泛区域流行的剧种,共有4个:京剧、越剧、吕剧、沪剧。

在《中国戏曲志·江苏卷》中,依据声腔与腔调的不同,将江苏省的戏曲剧种划分为九种类型,即:昆山腔、高腔、梆子腔、滩簧调、拉魂腔、啷当调、古傩腔、明清俗曲和民间歌舞诸腔调。[注:参见《中国戏曲志》编辑委员会、《中国戏曲志·江苏卷》编辑委员会编著《中国戏曲志·江苏卷》,中国ISBN中心,1992年版,第274页。]其中,昆山腔系统的剧种主要是现仍流行于苏南地区的“昆曲”(亦称“昆腔”)。昆曲自元末、明初形成于江苏昆山、太仓一带,曾盛行于明、清两代,传布全国各地,进入宫廷“雅部”,成为名嘈一时的“国剧”,是明代以来影响最大的戏曲“四大声腔”之一。昆曲唱腔的音乐结构为典型的曲牌联套体,其所用曲牌吸收了大量元明以来形成的南曲和北曲,成为南北戏曲和散曲曲牌音乐的集大成者。高腔系统在江苏省的遗存剧种主要是流传在高淳一带的“阳腔目连戏”。梆子腔系统的剧种在江苏只有流行于徐州地区的“江苏梆子”,其唱腔结构为板式变化体。江苏主要地方剧种锡剧和苏剧,其主要唱腔属于江、浙吴语地区的滩簧腔系,并且都经历了由说唱滩簧发展成为以滩簧腔系为主的地方戏曲。淮海戏、柳琴戏、泗州戏都源于淮海地区民间说唱“拉魂腔”。流传在丹阳一带的丹剧则是以啷当调为基础发展起来的。属于古傩腔的有童子戏和通剧。傩在江苏因地区不同,名称也不同:在扬州及里下河一带称为“香火”;在海州、南通沿海称为“童子”(也作“僮子”);在徐州地区叫“端公”,都起源于巫觋活动。通剧原名南通僮子戏,其前身原是坐唱劝世文,及“巫书”之类的僮子串。此外,扬剧和淮剧的唱腔也有部分【香火调】,扬剧唱腔中的【香火调】俗称“大开口”,淮剧唱腔的东路即盐、阜下河地区早期演唱【香火调】(又名【下河调】),其腔调就是【僮子调】和“门弹词”腔调衍化而成;明清俗曲对江苏省戏曲也有着重要的影响,扬剧唱腔主要来源之一的扬州清曲,就含有数十首明清俗曲(扬州称为“小曲”),苏剧、淮剧所唱的民歌小调中,也有很大一部分是明清俗曲,昆剧中时剧曾用大量时调俚曲。民间歌舞诸腔调是指由民歌、民间舞蹈腔调发展成的戏曲唱腔,如海门山歌剧主要唱腔就是由海门叙事山歌【摇船郎】中的【淘米山歌】和另一首【对花调】,经过三十多年发展成为具有多种板式、男女分腔的戏曲唱腔。淮剧不仅【香火调】吸取地方劳动号子【打雷雷】发展而成,【淮蹦子】、【下河调】也以地方号子【嗬大嗨】为主调。海州童子戏的所谓【老调】,也是吸收当地风格浓郁的劳动号子【嗬大嗨】发展而成。

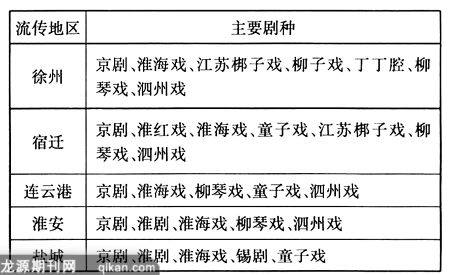

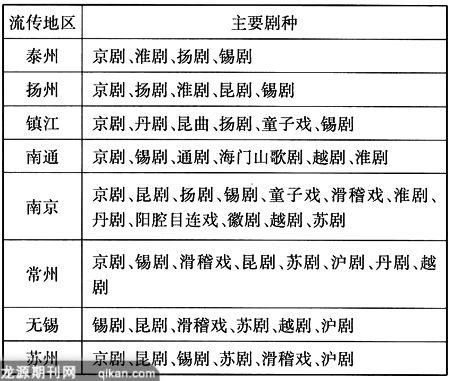

对于上述剧种,本文在参照江苏省各种相关音乐集成资料和地方志资料的基础上,通过实地考察的必要补充,以行政区划的市级区域为单位,进行地域分布统计。为了简明直观,列表统计如下:

江苏省戏曲剧种地域分布统计表:

首先,从戏曲类型上看不同剧种的地域分布。作为我国最古老的戏曲剧种之一的昆剧,明末清初起源于江苏昆山地区,它不容置疑是江苏省地方戏曲的旗帜,主要分布于江苏省南部地区如无锡、苏州、常州等;除昆曲外,在江苏地方戏曲中,占有代表性地位的还有锡剧和淮剧。锡剧产生于常州、无锡一带的农村,初期被称为“滩簧”,其音调柔和、曲调优美动听,富有水乡特点。淮剧曾被称为“江北小戏”,又叫“江淮戏”、“淮戏”,流行于淮阴、淮安、盐城、宝应等地,是在苏北香火戏的基础上发展起来的,具有粗犷、豪放的音乐特点。此外,还有扬剧、海门小歌剧、淮海戏等江苏地方戏都各有特色。除江苏地方戏曲外,京剧作为全国性剧种,理所当然地广泛流传于江苏省各市;越剧、沪剧等外来剧种主要流传于苏州、无锡、常州等苏南地区;江苏梆子戏、柳琴戏、柳子戏、泗州戏则主要流传于连云港、徐州、宿迁等苏北地区。

其次,从区域角度上看不同地域的剧种分布。苏南即苏州、无锡、常州地区主要有昆剧、锡剧、苏剧、丹剧、越剧、沪剧和滑稽戏等;苏北即徐州、淮阴、连云港地区主要流传柳琴戏、江苏梆子戏、柳子戏、泗州戏和淮海戏等;江苏中部地区即盐城、扬州、泰州和镇江等地区更多的流传淮剧和扬剧;作为江苏省省会的南京地区则是众多剧种云集。

另外,从统计表格中我们还可看出,在每个区域里都流传着四种以上的剧种类型,这些剧种在其区域里的流传面却又各有侧重,如徐州地区是以江苏梆子戏和柳琴戏的流传为主,淮安更多流传的是淮海戏和淮剧,昆剧和锡剧又更受苏州、无锡、常州地区观众的欢迎。为了更清楚的看出每个区域里流传的剧种情况,我们在上面所列统计表中将其主要流传的剧种用斜体字做了标明。

2、说唱音乐的区域分布

省内说唱音乐曲种主要有:苏州弹词、苏州滩簧、苏州文书、无锡评曲、南京白局、扬州弹词、扬州清曲、拜香亭、淮海锣鼓、清淮小曲、徐州琴书、徐州大鼓、徐州丝弦、渔鼓、渔鼓坠子、宣卷、说因果、花鼓、唱春、小热昏、独角戏(滑稽戏)等。其中,有说有唱的曲种主要有苏州弹词、扬州弹词(也称弦词)、琴书、大鼓书、渔鼓道情、锣鼓书等;只唱不说的,主要有扬州清曲、南京白局、徐州丝弦、海州宫调牌子曲、盐城大唱、清淮小曲等;此外,还有与宗教活动有关的宣卷(讲经)、说因果、童子书等,[注:参见江苏省地方志编纂委员会编著《江苏省志·文化艺术志》,江苏古籍出版社,2003年版,第123页。]则也是说、唱兼备的特殊曲种。除说唱类曲种外,上述地区还流传一些只说不唱的曲艺品种,主要有扬州评话、苏州评话、徐州评词、南京评话等,尽管这些曲种不包含唱腔等音乐因素,但为了通观各类曲种的地域分布,本文统计中仍将此类一并纳入各地曲种之中。

《中国曲艺音乐集成·江苏卷》中根据曲种音乐的不同特点,将江苏省曲种分为八大类,即弹词滩簧类、牌子曲类、琴书鼓书类、宣卷因果类、渔鼓道情类、僮子说唱类、花鼓类、俗唱类。其中弹词弹簧类包括苏州弹词、启海弹词、扬州弹词以及苏州滩簧、常锡滩簧五个曲种;牌子曲类包括扬州清曲、南京白局、盐城牌子曲、清淮小曲、海州牌子曲、徐州丝弦、江南牌子曲等七个曲种;琴书鼓书类包括徐州琴书、淮海锣鼓、苏北大鼓三个曲种;宣卷因果类包括宣卷(讲经)、说因果(评曲)两个曲种,说因果,无锡称为“评曲”,常州称为“道情”,溧阳则命名为“三跳”;道鼓道情类的曲种自明清以来,在扬州、盐城、东台、连云港、徐州等地均有流传;僮子说唱类包括僮子说唱、东台拜香亭两个曲种;花鼓类包括花鼓、叮叮腔两个曲种;俗唱类包括啷当、苏州文书、唱春、小热昏、独角戏五个曲种。[注:参见《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·江苏卷》编辑委员会编著《中国曲艺音乐集成·江苏卷》,中国ISBN中心,1994年版,第5-8页。]

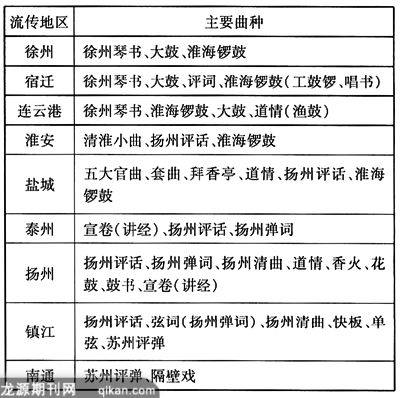

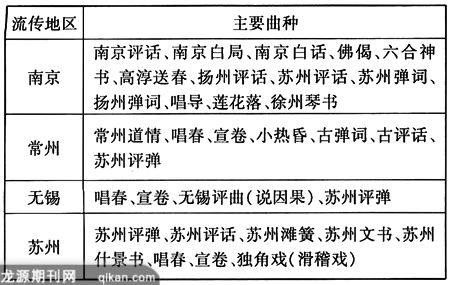

以上所述曲种的地域分布仍按市级区域为单位,列表如下:

江苏省曲种地域分布统计表:

从表中可看出,“宣卷”和“说因果”主要流行于苏南即常州、无锡、苏州地区,而在苏北地区却较为罕见。其中以宝卷为底本的“宣卷”是一种同宗教和信仰活动相结合的民间说唱形式,源于唐代佛教的俗讲,主要在民间“做会”活动(包括在村社或寺庙)喧唱。“说因果”是曾经广泛流行于江南下层社会的又一种讲唱艺术,又叫“评曲”、“三跳”。此外,在苏南还多流行弹词类和滩簧类的曲种,如苏州弹词、苏州滩簧、常锡滩簧等,其唱腔多以柔美秀丽见长,风格柔和婉转;流行于北方方言区的曲种则是徐州琴书、苏北大鼓、徐州渔鼓道情、徐州花鼓,其音调质朴、刚劲粗犷;扬州清曲、清淮小曲、海州牌子曲、盐城牌子曲、南京白局、扬州弹词、扬州渔鼓道情等较多流传于江淮方言区。

在这众多曲种里,如苏州弹词、苏州滩簧、常锡滩簧、扬州清曲、徐州丝弦等顺应潮流,蓬勃发展,至今仍较为流行。一些本来主要是农闲时活动的曲种,如说因果、啷当、南通僮子、扬州香火等,或者逐渐式微,或者转移阵地进入城镇孕育成新的曲种(如徐州琴书),或汇流到其他地方戏曲(如苏剧、锡剧、扬剧、通剧、丹剧等)之中,但原来的曲艺演唱形式并未完全消失,仍在民间有所保存。[注:参见《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·江苏卷》编辑委员会编著《中国曲艺音乐集成·江苏卷》,中国ISBN中心,1994年版,第4页。]

3、民间器乐的地域分布

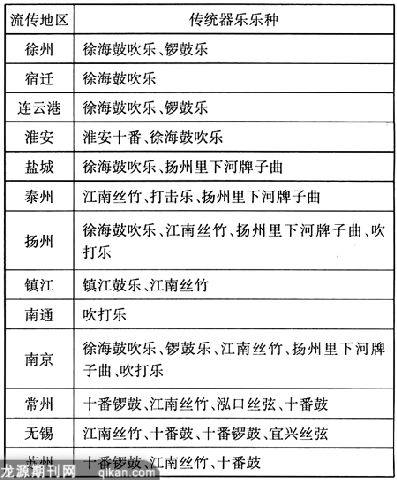

中国传统器乐根据其演奏形式,主要包括独奏音乐和合奏音乐两大部分。其中江苏传统器乐独奏音乐流传较为广泛且影响较大的有古琴音乐、琵琶音乐和二胡音乐。作为文人音乐的古琴和琵琶音乐,在江苏有久远的历史,也有很高的成就,如明代以常熟中心的虞山派、以南京为中心的江宁派以及清代以扬州为中心的广陵派等,都是赫赫有名的古琴流派。琵琶音乐则以华秋苹为代表的无锡派的影响最为广泛,他与其弟等人共同采集南北两派琵琶曲,编辑成一部琵琶谱集《琵琶谱》,为后世琵琶的普及和流传产生了极为深远的影响;在二胡音乐方面,华彦钧创编的【二泉映月】、【听松】和【寒春风曲】为具有独特典范意义的传统二胡独奏曲。江苏传统民间器乐合奏乐种主要有:苏南十番鼓(又称“苏南吹打”)、十番锣鼓、扬州里下河牌子曲、淮安十番、吹打乐、江南丝竹、宜兴丝弦、泓口丝弦、镇江鼓乐、徐海鼓吹乐、锣鼓乐等。其中影响最大的是江南丝竹、苏南十番鼓和十番锣鼓。在上述器乐(合奏)乐种中,吹打乐类的主要有十番吹打、十番锣鼓、扬州里下河牌子曲、淮安十番以及南京、扬州、连云港等地的吹打乐;丝竹乐类有江南丝竹、宜兴丝弦和泓口丝弦;鼓吹乐类主要以镇江鼓乐和徐海鼓吹乐为主。这些传统器乐乐种的地域分布统计如下:

江苏省传统器乐合奏乐种地域分布统计表:

从表格中可看出,苏南十番鼓、十番锣鼓和江南丝竹主要流传于苏南即常州、无锡、苏州地区。其中苏南十番鼓以苏州、无锡一带最为盛行,是一种丝竹乐与鼓相间的合奏形式,音乐风格古朴、典雅;苏南十番锣鼓,民间习惯称为锣鼓,历史上又有十不闲、十样锦等名称,同样流行于江苏南部的苏州、无锡一带。十番鼓和十番锣鼓虽流行在相同地区,但两者因乐器组合和结构形式不同而构成明显不同的两个乐种,其中,十番锣鼓的打击乐器中有大锣、大小钹等,主要流传于民间;而十番鼓的打击乐器中则无大锣、大小钹,主要流传于寺观。[注:参见叶栋著《民族器乐的体裁与形式》,上海文艺出版社,1988年版,第34页。] 江南丝竹的音乐风格轻巧、明朗、欢快、活泼,乐曲具有典型的江南水乡优雅格调,体现出山青水秀的江南风貌。在当地城市和乡村流行的江南丝竹,在乐队配置和演奏风格上也存在较大差异,农村演奏丝竹乐时往往加用大件打击乐器,风格较为粗犷,旋律较为简朴;城市演奏丝竹乐则多精雅细腻、柔美流畅见长。 在江苏中部地区,广为流行的是扬州“里下河牌子曲”,清末民初时就已在扬州地区广为流传,是当地群众喜闻乐见的一种民间吹打乐。苏北地区较多流行的是鼓吹乐和锣鼓乐类型,如镇江鼓乐、徐海鼓吹乐等,具有高亢、明亮、欢快热烈的特点。

4、民间歌曲的地域分布

江苏的民歌蕴藏不仅丰富多彩,而且历史悠久,南朝的“吴歌”,明清的“山歌”,都是古代文人笔下不断提到的江苏民间歌谣之名品。江苏民歌按体裁形式被分为号子、山歌、小调、风俗歌、儿歌五大类(见《中国民间歌曲集成·江苏卷》)。本文这里则以与地理环境和地域文化关联较强的号子、山歌、小调为切入点,从较大的歌种范围将其地域分布情况统计如下:

江苏省内曾经流传的号子种类众多,如栽秧号子、车水号子、赶牛号子、打场号子、挑担号子、打硪打夯号子、搬运号子、渔民船工号子、排筏号子等。在各类号子中,又以栽秧号子和车水号子最为丰富。《中国民间歌曲集成·江苏卷》中共收集了115首栽秧号子看,这些号子主要流传于盐城市、宿迁市、淮安市、扬州市、泰州市、南通市和南京市等广大地区,其中扬州、泰州、南京所占比例分别为45%、16%、15%,南通和宿迁相对较少,仅占2%。车水号子则主要流传于盐城、淮安、扬州、泰州、南通、苏州、无锡、常州、镇江、南京等地,其中盐城、扬州、泰州、南通、南京较为丰富。此外,赶牛号子普遍流行于徐州、连云港、盐城、宿迁、淮安、扬州、泰州、南通、常州、镇江、南京等地;打场号子广泛流传于连云港、盐城、泰州、南通、常州、镇江、南京等地;挑担号子和打硪、打夯号子遍布全省;搬运号子和排筏号子主要盛行于南京、镇江两大长江重要港口地区。随着农村生产工具和排灌系统的不断改善,以“举重劝力”或歌唱助兴为目的的劳动号子已经很难再听到。目前只有个别地区(如扬州、淮安、南通等地区)农村的劳动生活中(如插秧、打硪),仍保留了一些以助兴为目的的劳动号子。

江苏地势坦平,无崇山峻岭,因而也没有真正意义上的“山歌”,当地所谓“山歌”,主要是指劳动者在田间劳动时即兴抒发思想感情的歌唱。如流行在苏南与太湖等地区的山歌,有耥稻山歌、薅草山歌、摇船山歌等。南通地区山歌也很丰富,主要以四句式的山歌为主,如“赶句子山歌”、“急口山歌”,还有二句半、三句子、五句子和多句子的结构形式。这些山歌旋律性较强,音调高亢舒展。此外还有节奏极为自由,曲调的起伏型较大、拖腔较长、高亢嘹亮的“喊山歌”,多用假声演唱。[注:参见秦咏诚、魏立著《中国民族音乐大观》,沈阳出版社,1989年版,第192页。]

江苏小调民歌遍及全省,有些如【茉莉花】、【无锡景】、【绣荷包】、【紫竹调】等著名民歌远传全国各地。江苏小调民歌形式多为比较短小的一曲多段的音乐结构,旋律优美流畅,风格多姿多彩。和其他各省的民歌小调一样,江苏民歌小调也多流行于城镇地区,至今仍当地人民大众中传唱。

三、音乐体裁地域分布的综合分析

上文中虽然对戏曲音乐、说唱音乐、民间器乐和民间歌曲四种体裁在江苏不同地域分布情况进行了分类统计和概述,但应该指出的是,不同体裁、不同形式的传统音乐在同一地区或在不同地域必然是相互联系和相互影响的,这种相互间的联系和影响错综复杂,因此我们还有必要从以下三个方面对上文所作的分体裁地域分布统计进行综合的梳理和分析:

第一,从源流关系分析,流行在江苏不同地域的一些戏曲剧种,其渊源可能是由同一种音乐声腔发展而来。比如,柳琴戏、淮海戏和泗州戏这三个剧种是同一说唱形式“拉魂腔”发展而来。“拉魂腔”由于流布地区语言声调不同,并且受各地区早期已流行的戏曲声腔、说唱音乐或民间歌曲的不同影响,在流传中逐步分化为不同的地域流派(民间称“路”)和剧种。如,北路和中路叫“柳琴戏”,唱腔粗犷高亢,节奏比较整齐单一,曲调跳进音程较大,具有北方剧种唱腔的特征;东路叫“淮海戏”,以江苏新海连市为中心曾受京剧及徽剧影响,唱腔婉转柔和,表现力较强;南路和西路叫“泗州戏”,流行于淮河两岸,吸收当地民间音乐成分较多,唱腔优美柔和,曲调性较强,节奏也比较复杂。[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏剧种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第162~163页。] 再如,苏剧、锡剧和沪剧是由同一说唱形式“滩簧”发展而来。在辛亥革命前后,不少地区的滩簧先后发展为戏曲形式,苏州滩簧、上海滩簧(亦称“本滩”)和无锡滩簧就分别发展成为后来的苏剧、沪剧和锡剧。

第二,相同体裁的不同种类之间存在密切联系。也就是说,不同的戏曲剧种、不同的说唱曲种、不同的器乐乐种或不同的民歌歌种,其不同种别之间也存在着深厚的渊源关系。像苏剧、锡剧和沪剧之类是由同一说唱形式发展而来的剧种,它们之间的密切关系就毋庸置疑了,用老艺人的话来说就是“一条根上的花”。再者,有着悠久历史传统和典雅艺术风格的昆曲也或多或少地影响着其他各种剧种,如苏剧很多剧目就是从昆曲移植改编过来的,其音乐风格深受昆腔的影响,形成了婉转清丽、细腻动人,具有浓厚的江南风味;[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏剧种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第49页。]高淳“阳腔目连戏”三本110折共用114支不同牌名的曲牌,经校核其格律大多和昆剧时剧类同。[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏剧种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第190页。]此外,外省的剧种对江苏戏曲也有较大的影响,如海门山歌剧以海门方言为念唱语言,表演上则吸收其他剧种,特别是吴语系的沪剧、锡剧、越剧等的表演艺术;[注:参见《中国戏曲剧种大辞典》,上海辞书出版社,1995年版,第429页。]又如,由于从事徽剧的艺人如演青衣、老旦和彩旦的陈福泰、演老生的沈长发、时炳南等相继加入淮剧行列,从而推动了淮剧的发展。由于徽剧的“酵母作用”(亦即萌发式影响),淮剧才在表演上逐渐摆脱说唱影响,开始讲究“一引二白,三笑四哭,规模格局”。[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏剧种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第98页。]不同的说唱音乐形式之间情况同样如此,如南京白局的套曲与扬州清曲的套曲,在曲调连接方法上大致相同,都以“满江红”开始。而白局的“满江红”与扬州清

曲的“满江红”句法结构也均相同。[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏曲种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第129页。]

第三,不同体裁的不同种类之间相互交织。江苏省传统音乐五大类体裁(戏曲、说唱、民歌、歌舞、器乐)之间形成一个相互借鉴、相互取长的交织关系。如将徐州戏曲音乐“丁丁腔”的基本唱腔【八句腔】和淮安曲艺音乐“清淮小曲”的【离调】对照起来看,两者旋律结构、句逗落音以及主要乐汇等都多有相似之处;宿迁戏曲“淮红调”的音乐大部分源于扬州清曲;苏南地区流行的滑稽戏的常用曲调如【苏滩赋】(也叫【苏赋】或【苏滩】)原是苏州说唱“滩簧”的基本曲调;此外,苏北淮剧、扬剧以及苏南弹词的许多曲调,也滑稽戏常用曲调;还有,【杨柳青】、【无锡景】等旋律流畅、节奏明快、句式简单的江苏民歌,也广泛运用于滑稽戏演唱中。[注:参见《中国戏曲剧种大辞典》,上海辞书出版社,1995年版,第375页。] 器乐与其他类型的音乐之关系也较为密切,“江南丝竹”音乐就与当地说唱音调有着很密切的联系,如丝竹的不少曲目如【三六】、【四合如意】等还常用为弹词、苏滩等曲种的开场或演唱结束时的“送客”音乐;[注:参见《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·江苏卷》编辑委员会编著《中国曲艺音乐集成·江苏卷》,中国ISBN中心,1994年版,第10页。]苏南十番锣鼓的音乐有的则来自戏曲音乐,如套头曲【下西风】的第一个曲牌音乐系出自北西厢哭宴折中的脱布衫和小梁州。[注:参见叶栋著《民族器乐的体裁与形式》,上海文艺出版社,1988年版,第55页。]民歌与其他类型的关系更为密切,如淮剧无论是调名、调式和唱法大部分和扬州地区的民间小调相同或近似,表明它与扬州清曲的亲缘关系;扬剧在江苏北部农村流传的香火戏和花鼓戏的基础上吸收扬州清曲、民歌小调等发展而成;[注:参见中国艺术研究院音乐研究所编著《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1985年版,第450页。]高淳阳腔目连戏融合了当地山歌号子的成分,还吸收了说唱音乐“莲花落”等曲调;[注:参见《江苏戏曲志》编辑委员会、《江苏戏曲志·南京卷》编辑委员会编著《江苏戏曲志·南京卷》,江苏文艺出版社,1996年版,第148页。]锡剧的簧调是江南山歌融合苏州弹词曲调发展形成。铃铃调原为苏州文书艺人王宝庆演唱【十叹空】时所创。建国后自其他剧种和曲种以及民歌等吸收、改编的曲调有陈调(原为苏州弹词曲调)、乱鸡鸣(来自苏州弹词)、柴调(原为苏剧曲调),此外,还有作为插曲或用于歌舞场面的【无锡山歌】、【紫竹调】、【新周文调】、【九连环】、【春调】、【新绣荷包调】、【湘江浪】、【花灯姐看灯】、【渔鼓】等民歌小调;[注:参见《中国戏曲剧种大辞典》,上海辞书出版社,1995年版,第394页。]民歌小调在柳琴戏中运用曾有数十首之多,常用的有【叠断桥】、【倒粪歌】、【刮地风】、【八段锦】、【打牙牌】、【补缸调】、【打枣调】等;无锡评曲艺人们多年来也受到民歌小曲和其它曲、剧种优秀唱腔的影响,在演唱时用了拖腔、帮腔、滚句、抢字、后翻高等手法,以丰富和扩大曲调的表现力。[注:参见江苏省文化厅剧目工作室编著《江苏曲种》(江苏戏曲丛书第一辑),1983年版,第84页。]

从以上三个方面的综合分析可以看出,虽然在江苏省境内的上述每个地区都存在着四类不同体裁的传统音乐(戏曲、说唱、器乐和民歌),但同地区的不同体裁的音乐在音乐素材、曲目来源、旋法特点、唱奏方式等方面都存在着相互影响、相互渗透的情况,而这种情况造成的直接结果就是同一地区内各类音乐体裁在音乐表达风格上的相对统一性。音乐体裁的多样性和音乐风格的一致性是中国和传统音乐地域特点的普遍现象,江苏省上述各个地区传统音乐存在的多样体裁和统一风格应该是中国传统音乐这一普遍现象的一个省份区域缩影。同一地区多样体裁、统一风格的形成有多方面的成因,除了区域内不同音乐体裁在音乐形态(律、调、谱、器)方面必然相互影响的直接原因外,同地区内传统音乐传承者所处的相同自然环境、所传承的相同文化历史、所共享的方言、风俗等,无疑也是使不同体裁的音乐在风格方面趋于统一的重要因素。与此相反的情况是,相同音乐体裁在不同区域之间反而具有较大的风格差异性,比如,同样是戏曲音乐,江苏省境内不同地区流传的不同剧种,其相互间的差异并不在于唱、念、做、打的一系列戏曲程式,而在于音乐的唱腔、伴奏,亦即音乐的表现形态与音乐的表达风格。

总之,传统音乐各类体裁在音乐风格方面所表现出的这种区域内趋同和区域间差异现象,以及近区域(邻近地区)风格趋同性增强和远区域(远程地区)风格差异性增强等现象,都是音乐区域文化特征的表现。本文只是按不同传统音乐体裁统计和梳理了江苏省各个不同地区的分布情况,对省内音乐区域文化的差异性布局及其形成差异的原因,将有另文论述,此不赘述。

(责任编辑:楚小庆)