主任反映,实习学生在使用清水对餐厅餐桌等进行清洁时,没有做任何个人防护措施。

主任反映,实习学生在使用清水对餐厅餐桌等进行清洁时,没有做任何个人防护措施。

3 临床治疗经过

10月11日下午,接诊医生对所有患者进行了补液和对症治疗,静脉点滴维生素C注射液和地塞米松1次。经治疗后,所有患者的一般情况良好,生命体征稳定。至10月12日O时15分,据医院报告所有患者均已自行离院。

4 事件原因

4.1原因分析 关于拟除虫菊酯类农药引起的群体反应报道较少。本次突发的23例群体反应是与喷洒农药后未彻底通风换气、室内残留农药未能彻底排尽有关,同时,也与学生清洁餐桌时无配戴手套,手部直接接触到经农药喷洒的餐桌后再擦汗、洗面有关。认为本次群体反应是由皮肤接触所致,患者的临床症状较轻,未达到中毒的诊断标准,仅属一起群体皮肤反应事件。

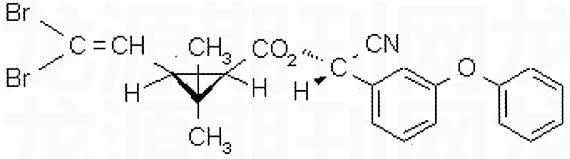

4.2事件定性 10月12日晚上,我中心组织专家讨论会,参加讨论会的专家是来自广州市疾病预防控制中心流行病学、环境卫生学、消毒杀虫学方面的专家。专家经过对事件的详细了解,通过充分的分析、讨论,排除了传染病、装修材料所致的化学中毒等的可能,也排除了因紫外线所致的皮炎,一致认为本次事件是一起因皮肤接触溴氰菊酯杀虫剂所致的一过性接触性皮炎事件。

5 讨论

5.1拟除虫菊酯类农药多属中等毒性及低毒范畴

此类农药是一种神经毒剂,可促进神经末梢前突触释放神经递质,使小脑乙酰胆碱水平明显下降,增加脑内一些氨基酸及单胺类神经递质代谢水平;对中枢神经系统有麻醉作用,表现为先兴奋后抑制。病变部位发生在脊髓,主要兴奋脊髓中间神经元,增强运动神经的兴奋性,造成肌肉持续收缩及共济失调。低剂量可致感觉神经刺激症状,表现为肢体麻木、烧灼刺痛感。此类农药中毒的途径有口服中毒、皮肤接触中毒、眼部刺激反应,以及呼吸道吸入中毒等途径。口服中毒分为轻、中、重3度。皮肤接触部位可出现烧灼、刺痛、瘙痒、蚁爬感及麻木感,部分患者可出现皮肤潮红、丘疹、大疱性皮炎,并且在日光下可加剧。眼部污染者可导致眼痛、畏光、流泪、眼睑红肿及球结膜充血水肿等眼部刺激反应。重者可经皮肤吸收引起全身中毒症状。

对于此类农药中毒的解救,目前仍未发现理想的特效解毒剂,但由于它无内吸作用,残留表面易降解破坏,所以停止接触后症状很快就可减轻或消失。临床上以对症治疗为主,包括止惊,应用苯巴比妥;防止肺水肿、脑水肿,进行补液、利尿,以及应用维生素B6、能量合剂、葡醛内酯、肾上腺皮质激素等;皮肤反应,应用维生素E油剂搽涂皮肤,等等。

本次事件中,接诊医生对患者静脉滴注了维生素C解毒、地塞米松针剂抗过敏,达到了治疗目的,同时也起到稳定患者情绪和安慰的作用。

5.2注意与有机磷农药的中毒相鉴别 由于拟除虫菊酯类农药也有硫代硫酸酯类农药的蒜臭味,因此必须认真把该农药的中毒与有机磷农药的中毒相鉴别,以防误诊、误治而造成不应有的人员伤亡。

5.3及时对患者和其他在校师生做好心理疏导由于本次事件是群体发病,且患者中大多数是学生,属于一类特殊人群,在发生突发事件后容易出现精神紧张、情绪不稳定的情况,因此,医生、调查人员应及时对患者和其他在校师生做好心理疏导,这一点是处理好群体事件的关键所在。