打开文本图片集

关于高中数学说题从理论高度有很多论述,结合具体的实例,笔者以理论为指导,从一道四川2006年理科16题入手,简要探讨一下高中数学说题研究的一般过程和方法。

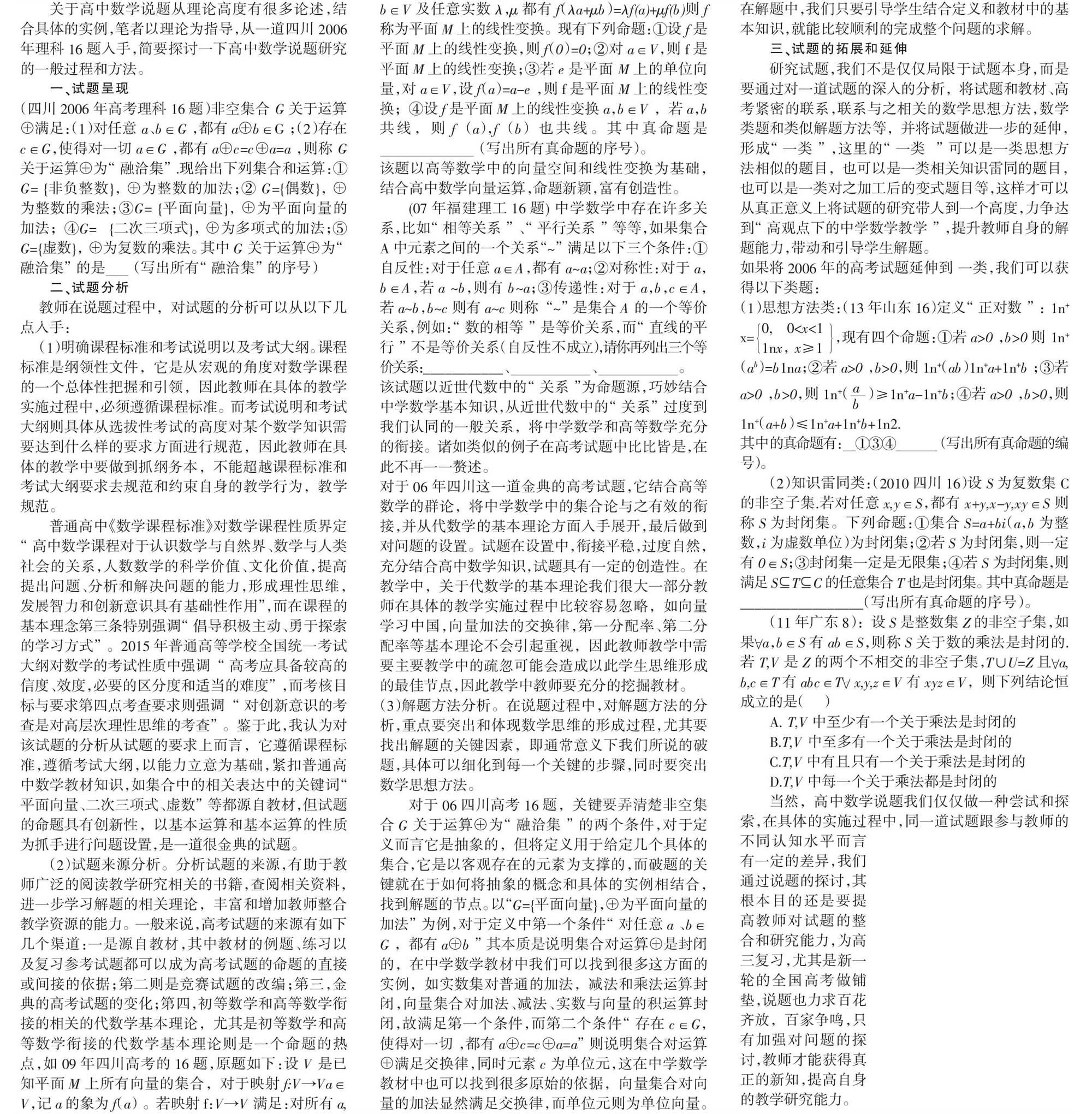

一、试题呈现

二、试题分析

教师在说题过程中,对试题的分析可以从以下几点入手:

(1)明确课程标准和考试说明以及考试大纲。课程标准是纲领性文件,它是从宏观的角度对数学课程的一个总体性把握和引领,因此教师在具体的教学实施过程中,必须遵循课程标准。而考试说明和考试大纲则具体从选拔性考试的高度对某个数学知识需要达到什么样的要求方面进行规范,因此教师在具体的教学中要做到抓纲务本,不能超越课程标准和考试大纲要求去规范和约束自身的教学行为,教学规范。

普通高中《数学课程标准》对数学课程性质界定“高中数学课程对于认识数学与自然界、数学与人类社会的关系,人数数学的科学价值、文化价值,提高提出问题、分析和解决问题的能力,形成理性思维,发展智力和创新意识具有基础性作用”,而在课程的基本理念第三条特别强调“倡导积极主动、勇于探索的学习方式”。2015年普通高等学校全国统一考试大纲对数学的考试性质中强调“高考应具备较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度”,而考核目标与要求第四点考查要求则强调“对创新意识的考查是对高层次理性思维的考查”。鉴于此,我认为对该试题的分析从试题的要求上而言,它遵循课程标准,遵循考试大纲,以能力立意为基础,紧扣普通高中数学教材知识,如集合中的相关表达中的关键词“平面向量、二次三项式、虚数”等都源自教材,但试题的命题具有创新性,以基本运算和基本运算的性质为抓手进行问题设置,是一道很金典的试题。

该题以高等数学中的向量空间和线性变换为基础,结合高中数学向量运算,命题新颖,富有创造性。

该试题以近世代数中的“关系”为命题源,巧妙结合中学数学基本知识,从近世代数中的“关系”过度到我们认同的一般关系,将中学数学和高等数学充分的衔接。诸如类似的例子在高考试题中比比皆是,在此不再一一赘述。

对于06年四川这一道金典的高考试题,它结合高等数学的群论,将中学数学中的集合论与之有效的衔接,并从代数学的基本理论方面入手展开,最后做到对问题的设置。试题在设置中,衔接平稳,过度自然,充分结合高中数学知识,试题具有一定的创造性。在教学中,关于代数学的基本理论我们很大一部分教师在具体的教学实施过程中比较容易忽略,如向量学习中国,向量加法的交换律,第一分配率、第二分配率等基本理论不会引起重视,因此教师教学中需要主要教学中的疏忽可能会造成以此学生思维形成的最佳节点,因此教学中教师要充分的挖掘教材。

(3)解题方法分析。在说题过程中,对解题方法的分析,重點要突出和体现数学思维的形成过程,尤其要找出解题的关键因素,即通常意义下我们所说的破题,具体可以细化到每一个关键的步骤,同时要突出数学思想方法。

三、试题的拓展和延伸

研究试题,我们不是仅仅局限于试题本身,而是要通过对一道试题的深入的分析,将试题和教材、高考紧密的联系,联系与之相关的数学思想方法,数学类题和类似解题方法等,并将试题做进一步的延伸,形成“一类”,这里的“一类”可以是一类思想方法相似的题目,也可以是一类相关知识雷同的题目,也可以是一类对之加工后的变式题目等,这样才可以从真正意义上将试题的研究带人到一个高度,力争达到“高观点下的中学数学教学”,提升教师自身的解题能力,带动和引导学生解题。

如果将2006年的高考试题延伸到一类,我们可以获得以下类题:

当然,高中数学说题我们仅仅做一种尝试和探索,在具体的实施过程中,同一道试题跟参与教师的不同认知水平而言有一定的差异,我们通过说题的探讨,其根本目的还是要提高教师对试题的整合和研究能力,为高三复习,尤其是新一轮的全国高考做铺垫,说题也力求百花齐放,百家争鸣,只有加强对问题的探讨,教师才能获得真正的新知,提高自身的教学研究能力。

推荐访问: